Social Entrepreneurship Education bringt soziales Unternehmertum ins Klassenzimmer

Von der Vision zur Umsetzung: Schüler:innen entwickeln nachhaltige Geschäftsideen. Dabei erarbeiten sie Lösungen für gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen. Martin Kramer begleitet das Programm Social Entrepreneurship Education (SEEd) seit acht Jahren als Lehrkraft. Wir haben mit ihm über Ablauf, Wirkung und Nutzen im Schulalltag gesprochen.

Über Martin Kramer

Martin Kramer unterrichtet Deutsch, Gemeinschaftskunde, WiPo, Darstellendes Spiel und Literatur an der Beruflichen Schule des Kreises Ostholstein in Oldenburg. Seit 2018 begleitet er eine Klasse durch das Programm. Zunächst war er zudem für die technische Betreuung verantwortlich, inzwischen ist er Co-Koordinator. Mit seinen langjährigen Erfahrungen hat er das Programm gemeinsam mit einem Kollegen gezielt an die Bedingungen an seiner Schule angepasst.

Warum ist es wichtig, bei Schülerinnen und Schülern unternehmerisches Denken zu fördern?

Vielen Schüler:innen ist oft gar nicht bewusst, woher Geld eigentlich kommt. Für viele ist das etwas, das einfach da ist, weil die Eltern es haben. Das Bewusstsein dafür fehlt häufig, dabei ist es eine wichtige Grundlage. Dazu kommt noch: Wer innovativ sein oder etwas bewegen will, muss Ideen so gestalten, dass sie die Menschen, die sie umsetzen, auch ernähren. Nur so werden Ideen langfristig tragfähig – selbst ohne Profitabsicht. Deshalb legen wir Wert darauf, dass die Schüler:innen sich auch mit der Finanzierung ihrer Ideen auseinandersetzen und lernen, ihr Angebot an einer Zielgruppe auszurichten.

Das Konzept: Social Entrepreneurship Education (SEEd)

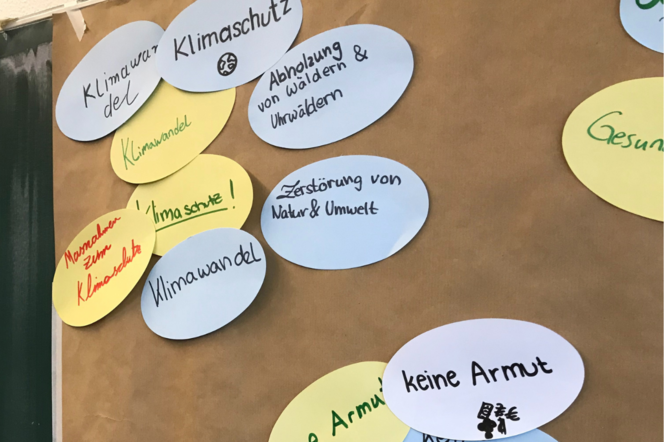

Durch SEEd entwickeln Schülerinnen und Schüler unternehmerische Lösungsansätze für Probleme in ihrem Umfeld – orientiert an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Sie ermitteln Nutzer:innen, Ressourcenbedarf und Finanzierung. Das Programm kann von der 9. bis 13. Klasse als Workshop, Projektwoche oder curricularer Baustein durchgeführt werden. Die Joachim Herz Stiftung fördert SEEd, weil es junge Menschen anregt, unternehmerisch zu denken und zu handeln und zeigt, wie Unternehmertum drängende Probleme lösen kann. Vor Ort wird SEEd in Schleswig-Holstein und Hamburg von ausgebildeten Trainer:innen begleitet; digital sind die Angebote deutschlandweit verfügbar.

Sie setzen SEEd in einer Projektwoche der 12. Klasse ein. Was lernen die Schülerinnen und Schüler dabei?

Sie lernen selbstständig zu arbeiten. Die Teams recherchieren und organisieren eigenständig, was sie für ihr Projekt brauchen. Das ist mal komplett anders als die engmaschige Betreuung im Klassenzimmer. Sie ziehen auf eigene Faust los, informieren sich in Betrieben, arbeiten zuhause oder im Klassenzimmer weiter. Und das macht natürlich auch ganz viel mit ihnen. So haben sie die Möglichkeit, ein Stück über sich hinauszuwachsen, Dinge von sich zu zeigen, die häufig im Unterricht verborgen bleiben. Außerdem erleben die Schüler:innen durch SEEd, dass das, was sie hier lernen, wirklich in ihrer Lebenswelt anwendbar ist. Das ist genau die Transferleistung, die wir im Unterricht ja immer anstreben. Sie bekommen das Gefühl, Handlungsmacht zu haben und dass sie im Team etwas bewirken können. Das stärkt die Selbst- und Sozialkompetenz.

Sie sind eine Lehrkraft, die die Ideenentwicklung nah begleitet. An welcher Stelle greifen Sie ein?

Oft geht es um die Umsetzbarkeit: Wenn jemand beispielsweise nur Crowdfunding als Finanzierung nennt, frage ich nach, ob das nachhaltig ist. Die Ideen sollen immer an eines der 17 Nachhaltigkeitsziele andocken – Social Entrepreneurship muss Umwelt- oder soziale Probleme angehen, nicht nur ein cooles Produkt liefern. Ein autonomes Fahrzeug reicht nicht. Eines, das mit Müll fährt, dagegen wäre spannend.

Und wenn es die Idee schon gibt?

Das Problembewusstsein zählt. Das Entscheidende ist, dass die Schüler:innen erkennen, dass da ein echtes Problem ist und sich Gedanken machen, wie es zu lösen ist. Wenn sie dann merken: Unsere Lösung gibt’s schon – was vor allem im Bereich Apps häufiger passiert – dann geht es im nächsten Schritt darum zu fragen: Warum besteht das Problem trotzdem noch? Vielleicht fehlt eine bestimmte Funktion, vielleicht erreicht die bestehende Lösung nicht die richtige Zielgruppe. Das ist ein spannender Denkprozess, und genau darum geht es: Nicht zwingend etwas völlig Neues zu erfinden, sondern kritisch zu hinterfragen und weiterzudenken.

Mit wie viel Vorbereitungszeit sollten Lehrkräfte rechnen?

Die Vorbereitungszeit ist überschaubar. Wer noch nie mit SEEd gearbeitet hat, sollte etwa drei Stunden einplanen – für das Kennenlernen des Playbooks, der „Ten Roules of Pitching“ sowie die Teilnahme an der Info-Veranstaltung.

Die Umsetzung: SEEd an der Beruflichen Schule des Kreises Ostholstein in Oldenburg

Nach einer Infoveranstaltung für Lehrkräfte startet die Projektwoche mit einem Kick-off für die Schüler:innen. In kleinen Teams entwickeln sie Ideen, begleitet von zwei bis drei Lehrpersonen. Den Abschluss bildet ein Pitch vor dem gesamten Jahrgang. Eine Jury aus SEEd, einer Lehrkraft und einer Person aus der Wirtschaft gibt direkt Feedback, die Bewertung übernehmen die betreuenden Lehrkräfte. So wird das Kollegium entlastet und fächerübergreifendes Arbeiten ermöglicht.

Sie haben zuletzt die Durchführung von SEEd an Ihrer Schule überarbeitet. Welche Vorteile erhoffen Sie sich davon?

Aktuell erproben wir ein Konzept, dass Lehrkräfte spürbar entlasten soll. Sie werden vor allem beim Pitch und dem Business-Plan eingebunden, die aufwendige Vor- und Nachbereitung einer Klausur entfällt. Während der Projektwoche können sie durchatmen, sich mit den Schüler:innen austauschen und die Beziehung zu ihnen stärken, während die Schüler:innen von den Masterminds betreut werden.Außerdem ermöglicht das fächerübergreifende Arbeiten neue Flexibilität, da die Ideen nicht mehr einzelnen Schulfächern zugeordnet werden müssen. Inwieweit das Konzept aufgeht, wird sich im Herbst zeigen.

Gibt es Projekte oder Einfälle der Schüler:innen, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind?

Ein Team hat einen Mini-Dynamo für Abflüsse entwickelt, der mit abfließendem Wasser im Haushalt Strom erzeugen sollte. Sie waren so motiviert, dass sie schon in den ersten zehn Minuten mit dem Prototypenbau begonnen haben. In Deutschland darf man jedoch nicht einfach ins Trinkwassersystem eingreifen – aber die Idee war toll. Dann gab es ein Projekt zum Thema Bienensterben: Die Schüler:innen wollten Lebensräume für Bienen schaffen und dies über Bienenpatenschaften finanzieren – mit Honig als Dankeschön und einem Livestream aus dem Bienenstock. Die haben ihre Idee später auch noch beim Start-up-Frühstück in Kiel vorgestellt. Und ganz aktuell war ein Ohrring mit GPS- und Notruffunktion, gedacht als Schutz für Frauen und Mädchen auf dem Heimweg. Per Knopfdruck kann ein Alarm ausgelöst werden. Solche Ideen zeigen, wie ernsthaft und kreativ sich die Jugendlichen mit echten Problemen auseinandersetzen.

Vielen Dank für das Interview, Herr Kramer.

SEEd wächst weiter: Jetzt auch für Forschende und Studierende

SEEd wird aktuell gezielt für Forschende und Studierende weiterentwickelt. Ein erstes Pilotformat war der Science Venture Track beim Waterkant Festival 2025. Rund 15 Teilnehmende, Promovierende und Wissenschaftler:innen mit konkreten Gründungsvorhaben kamen erstmals mit Unternehmertum in Kontakt und arbeiteten an ihren Ideen. Ein Panel zu Gründung und Transfer im Hochschulkontext war Teil der Veranstaltung. Deutlich wurde: Viele Forschende wünschen sich mehr Angebote zu Themen wie Co-Founder-Matching, BWL-Grundlagen, Patente und Rechte im Hochschulumfeld. Formate wie SEEd bieten hier einen niedrigschwelligen Einstieg. Ein erstes Ergebnis: An der Uni Kiel wird im Wintersemester der Kurs „Start a Startup“ angeboten.