Der Mann, der Leiterplatten auf Bäumen wachsen lassen will

Dieser Film wird bei YouTube gehostet. Das Video wird erst nach Anklicken des Buttons aktiv. Bitte beachten Sie, dass es dabei zur Übermittlung von Daten in die USA mit unsicherem Datenschutzniveau kommt.

Der Physiker Hans Kleemann von der TU Dresden will aus Blättern Leiterplatten machen. Das könnte die Elektronik ein Stück weit revolutionieren. Um sein Vorhaben umzusetzen, wurde er jetzt mit dem Joachim Herz Preis ausgezeichnet.

Jeder von uns benutzt sie täglich viele Male, ohne es zu merken. Leiterplatten! Diese meist grünlichen Platten, auf denen Leiterbahnen aus Kupfer wie Straßen entlanglaufen, sind im Grunde die Steuerungselemente aller elektrischen Geräte: Im Smartphone, im Notebook, im Fernseher, selbst eine elektrische Zahnbürste würde nicht ohne eine Leiterplatte funktionieren.

Eine Leiterplatte, die auf Blättern von Bäumen basiert

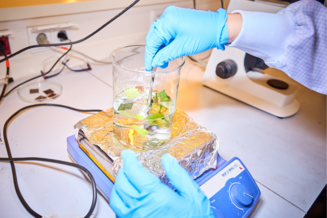

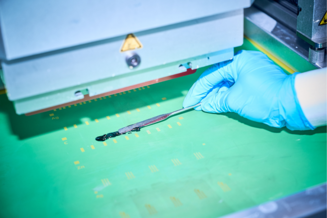

Die Lösung, die Hans Kleemann und sein Team vorschlagen und für deren weitere Entwicklung er den diesjährigen Forschungspreis der Joachim Herz Stiftung erhalten hat, hält der Physiker jetzt in der anderen Hand. Es ist auf den ersten Blick erkennbar: eine Art Skelett eines Blattes, filigran und flexibel, aber auch hochstabil, nur völlig weiß, das Grün fehlt. Das liegt daran, dass die Blätter mit biotechnologischen Verfahren – Hefen oder Bakterien – so verwandelt werden, dass vor allem ein Gerüst aus einer Substanz namens Lignin übrigbleibt, das auch bei 500 Grad Celsius noch nicht zerfällt. „Wenn wir ungefähr zehn solcher Blattskelette – dieses stammt von einem Magnolienblatt – übereinanderlegen, zusammenpressen und zum Beispiel mit Ethylcellulose oder Gelatine umgießen, dann haben wir eine Leiterplatte, die fast genauso widerstandsfähig ist wie herkömmliche Leiterplatten“, sagt Kleemann.

Vereinfacht gesagt: Hans Kleemann will Leiterplatten auf Bäumen wachsen lassen. Dieser Satz beschreibt gut, wie verrückt und zugleich genial dieser Plan ist.

Leiterplatten sind Kleemanns Herzensthema

Am Ende geht es darum, ob das preislich machbar ist. „Und das ist es“, sagt Kleemann überzeugt. Das konnte seine Forschung im Rahmen des Projekts „UnbeLEAFable“ – angelehnt an das englische Wort für Blatt – bereits zeigen. Das hat mehrere Gründe: So sind Blätter deutlich günstiger zu bekommen als die Glasfasermatte und das Epoxidharz. Außerdem ist der Herstellungsprozess weit weniger energieintensiv. „Und wenn dann noch auf regulatorischer Seite etwas getan wird, also etwa eine energiesparende Produktion zusätzlich gefördert und belohnt wird, dann könnten die Leiterplatten aus Blättern sogar einen deutlichen Vorteil gegenüber herkömmlichen Leiterplatten haben“, sagt Kleemann und lächelt.

Der 41-Jährige lächelt viel, wenn es um seine Leiterplatten aus Blättern geht. Nicht nur, weil das sein Herzensthema ist. „Das vierte oder fünfte Wort, was meine Kinder sagen konnten, war Leiterplatte. Das liegt daran, dass wir in der Küche zusammen damit experimentiert hatten“, sagt Kleemann. Auch, weil das Thema fast überall sofort auf Begeisterung stößt. Das Interesse ist riesig, auch weil das Thema Nachhaltigkeit in den letzten Jahren sehr hoch im Kurs steht. „Ich habe das Projekt nicht bewusst nach diesen Kriterien ausgesucht. Aber ‚UnbeLEAFable‘ könnte tatsächlich einen Unterschied machen in einem Bereich, in dem von Nachhaltigkeit bisher keine Rede war“, sagt Kleemann.

Die Leiterplatten von Kleemann fügen sich in natürliche Kreisläufe ein

Ähnliche Ansätze verfolgen auch einzelne andere Forscherteams, die Leiterplatten aus Naturfasern entwickeln. Allerdings ist die Herstellung hier noch etwas aufwändiger, auch, weil eben das Blättergerüst nicht genutzt wird. Außerdem ist die Verfügbarkeit von Blättern besonders hoch. „Sie sind letztlich ein Abfallprodukt der Natur, das natürlich in den Kreislauf eingespeist wird in Form von Humus. Aber es stört da nicht, dass wir es durch unseren Ansatz nutzen, im Gegenteil“, sagt Kleemann.

Und nach der Verwendung sind die Blätter weiter verwertbar. Zwar nicht im Sinne eines geschlossenen Kreislaufs, dass sie zu neuen Leiterplatten werden. „Solche engen Kreisläufe sind ohnehin selten. Die Natur ist ein Riesenkreislauf. Daher geht es auch eher um offene Kreisläufe“, sagt Kleemann. So könnte die Zellulose zum Beispiel mit Enzymen zersetzt werden und dabei womöglich zugleich etwas anderes produziert werden.

Ans Ende der Lebenszeit der Leiterplatte braucht man ohnehin nicht so schnell zu denken. Denn Prototypen von Kleemanns Leiterplatten zeigen, dass diese eine fast ebenso lange Lebensdauer haben wie herkömmliche Leiterplatten und unter Raumbedingungen mehrere Jahre stabil bleiben.

Bislang sind die Prototypen sogenannte „feste“ Leiterplatten. Das heißt, sie werden eher in Computern verwendet, weniger in kleineren Geräten. Nun will Kleemann auch einen Prototyp einer sogenannten „flexiblen“ Leiterplatte entwickeln, auf die auch die herkömmliche Industrie beginnt umzuschwenken, da sie in kleineren Geräten eher Platz finden. Das Entwickeln einer flexiblen Leiterplatte aus Blättern ist eines der drei Vorhaben, die er mithilfe der 500.000 Euro Preisgeld des Joachim Herz Preises vorantreiben möchte. Um später einmal auf den Markt zu kommen, ist dies ein entscheidender Schritt, denn flexible Leiterplatten dürften in Zukunft den Markt dominieren.

Ressourcen einsparen – und das Konzept in die Welt tragen

„Was wir machen, ist keine pure Grundlagenforschung. Es ist aber auch noch nicht soweit, dass der sogenannte Transfer zur Anwendung und Massenproduktion bevorsteht."

Dr. Hans KleemannDas dritte Vorhaben: Bildung! „Wir wollen das Prinzip von ‚UnbeLEAFable‘ bekannt machen in der Gesellschaft“, sagt Kleemann. Dazu ist man eine Kooperation mit der renommierten Technischen Sammlung Dresden eingegangen, das ist ein Museum und Technischer Bildungsort zugleich. Dort werden auch regelmäßig Workshops für Kindergartengruppen, Schulklassen und Erwachsene angeboten. Einer der Workshops soll künftig die Leiterplatten aus Blättern zum Thema haben.

„UnbeLEAFable“ könnte die Fertigung von Leiterplatten revolutionieren

Hans Kleemann plant indes schon für größere Produktionsmengen. Er ist im Gespräch mit Weinbauern, Baumschulen und Pflanz-Vereinigungen, auch mit einem Kloster aus Thailand, das Blätter beisteuern möchte. „Blätter stehen im Grunde unendlich zur Verfügung, das ist der Vorteil. Aber sie müssen natürlich auch eingesammelt und zur Produktionsanlage gebracht werden, das muss alles organisiert werden“, sagt Kleemann. Für die Herstellung weiterer Prototypen reicht aber bislang noch der große Magnolienbaum in der Nähe des Instituts.

Die Idee für „UnbeLEAFable“ hatte Hans Kleemann übrigens gar nicht selbst, sondern einer seiner Promovenden, Rakesh Nair. „Rakesh ist unheimlich kreativ, er sprudelt nur so vor Ideen. Bevor er eine verwirklichen kann, hat er schon die nächste tolle Idee. Als er die Idee mit den Blättern als Basis für Leiterplatten hatte, war ich zuerst begeistert. Aber ich war unsicher, ob das wirklich realistisch ist“, berichtet Kleemann. Also erzählte er seinem Kollegen Dr. Tobias Tiedje davon, das Gegenteil von Nair: hochgradig kritisch und auf Details versiert. Entsprechend war die Antwort von Tobias: „So ein Quatsch.“ Das war auch erst einmal für Kleemann ein Rückschlag. Dann, ein paar Wochen später, kam Tobias in sein Büro, aufgeregt, er sagt: „Ich habe das selber mit den Blättern im Labor einmal probiert – das funktioniert ja wirklich!“ Spätestens da wusste Hans Kleemann, dass die Idee mit den Leiterplatten aus Blättern nicht nur verrückt, sondern womöglich auch genial ist. Mittlerweile hat sich das Team von Kleemann mit Forscherinnen und Forschern aus den Materialwissenschaften, der Verfahrenstechnik und Aufbau- und Verbindungstechnik interdisziplinär erweitert: Jetzt kommt bei „UnbeLEAFable“ auch die Biotechnologie mit hinzu. Das ist nur folgerichtig, denn innovative neue Ideen kommen in der Wissenschaft häufig nicht mehr aus einer etablierten Disziplin, sondern entstehen an ihren Rändern und wenn gute Ideen aus unterschiedlichen Fächern aufeinandertreffen.

Die Reportage hat der Journalist Christian Heinrich für die Joachim Herz Stiftung erstellt.